In Deutschland haben Millionen von Menschen körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigungen. Der Alltag bringt für viele von ihnen zusätzliche Herausforderungen. Ein zentrales Instrument zur Anerkennung dieser Lebensrealitäten ist der Schwerbehindertenausweis; er fungiert nicht nur als Nachweis der Behinderung, sondern eröffnet auch konkrete Rechte und Nachteilsausgleiche. Wir betrachten in diesem Artikel ausführlich, was ein Schwerbehindertenausweis ist, wie man ihn beantragt, welche Vorteile er bietet und warum er für eine inklusive Gesellschaft von Bedeutung ist.

Was ist ein Schwerbehindertenausweis?

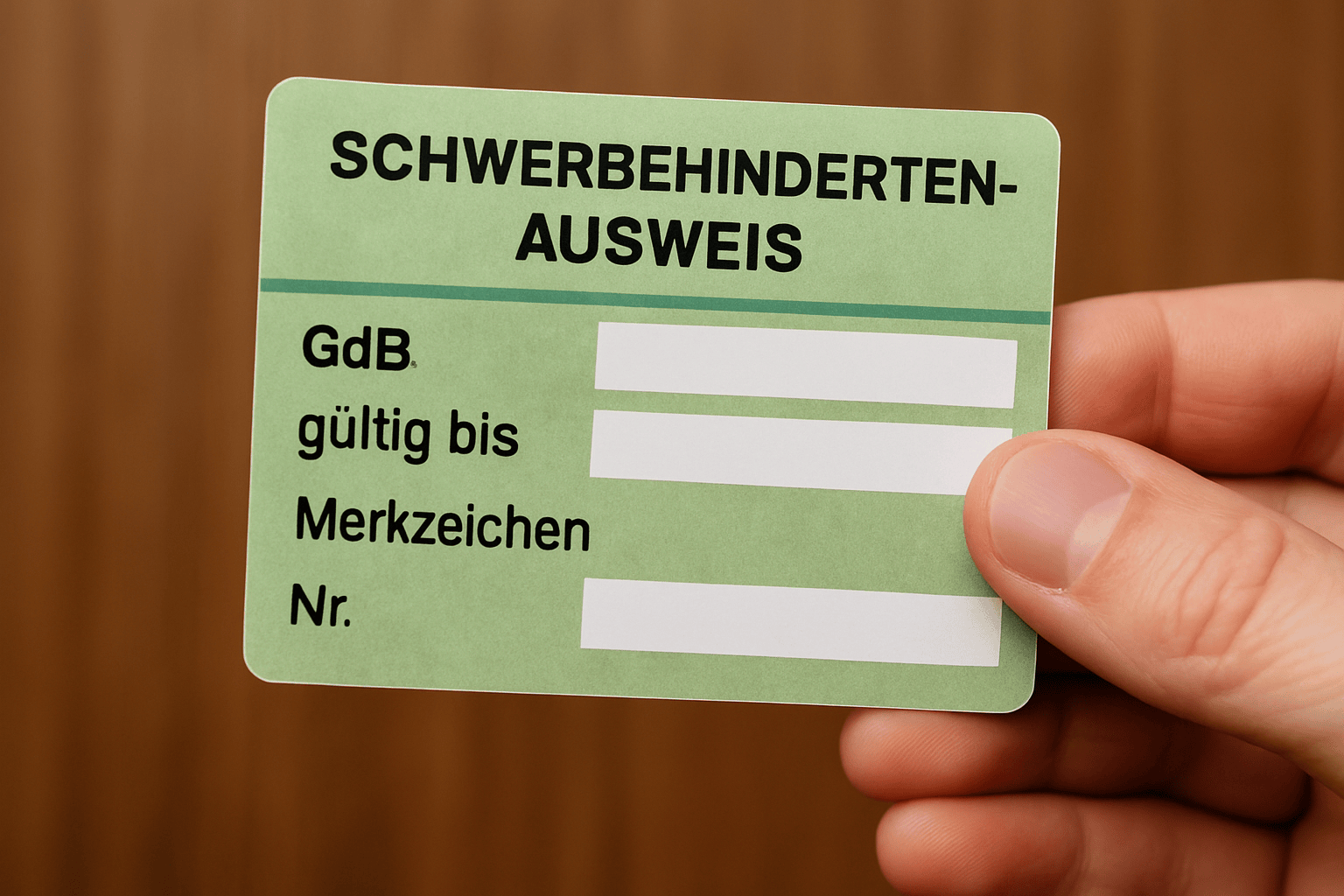

Der Schwerbehindertenausweis ist ein offizielles Dokument, das den Grad der Behinderung (GdB) einer Person bescheinigt. Er wird von den zuständigen Versorgungsämtern auf Grundlage des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) ausgestellt.

Ein Mensch gilt in Deutschland als schwerbehindert, wenn ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt wurde. Der GdB ist eine Maßzahl zwischen 20 und 100, die angibt, wie stark die körperliche oder geistige Funktion durch eine Erkrankung oder Behinderung beeinträchtigt ist.

Der Ausweis ist im Scheckkartenformat gehalten und enthält wichtige Informationen wie:

- den Grad der Behinderung (z. B. GdB 50, 70, 100),

- Gültigkeitsdauer (bei befristeten Ausweisen),

- Merkzeichen, die besondere Beeinträchtigungen und damit verbundene Rechte kennzeichnen (z. B. „G“ für Gehbehinderung, „B“ für Begleitperson erforderlich, „H“ für Hilflosigkeit).

Wer kann einen Schwerbehindertenausweis beantragen?

Grundsätzlich kann jeder Mensch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung stellen – unabhängig vom Alter oder der Ursache der Einschränkung. Die häufigsten Ursachen für Schwerbehinderung sind chronische Krankheiten, psychische Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, oder auch unfallbedingte Verletzungen.

Es kommt nicht auf die Art der Erkrankung allein an, sondern darauf, wie stark die alltäglichen Aktivitäten eingeschränkt sind. Auch eine Kombination mehrerer „leichter“ Einschränkungen kann zusammen zu einem hohen GdB führen.

Wie wird der Antrag gestellt?

Der Antrag auf Feststellung einer Behinderung wird bei der zuständigen Versorgungsbehörde gestellt – das ist je nach Bundesland unterschiedlich organisiert (Versorgungsamt, Integrationsamt oder Amt für soziale Angelegenheiten).

Die Schritte im Überblick:

- Antragsformular besorgen:

- Online über die Webseite der zuständigen Behörde (https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/DE/leistung/99015007012000) oder

- persönlich im Bürgerbüro oder Rathaus erhältlich.

- Angaben zur Gesundheit machen:

- Auflistung aller gesundheitlichen Beeinträchtigungen,

- Benennung behandelnder Ärzte, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen.

- Unterschrift und Einwilligung zur Akteneinsicht:

- Die Behörde fordert Unterlagen bei den genannten Ärzten an, daher muss die Schweigepflichtentbindung erteilt werden.

- Bearbeitung durch das Amt:

- Medizinischer Dienst prüft Unterlagen und erstellt ein Gutachten.

- Feststellung des GdB und etwaiger Merkzeichen.

- Bescheid und ggf. Ausweis:

- Antragsteller erhält einen Bescheid mit dem GdB.

- Bei GdB 50 oder höher wird ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt.

Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit eines Widerspruchs, falls man mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist.

Welche Vorteile bringt der Schwerbehindertenausweis?

Der Schwerbehindertenausweis ist weit mehr als ein amtliches Dokument – er ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Nachteilsausgleichen, die Teilhabe und Lebensqualität verbessern sollen.

Die wichtigsten Vorteile:

1. Arbeitsrechtliche Vorteile

- Zusätzlicher Kündigungsschutz: Schwerbehinderte Menschen dürfen nur mit Zustimmung des Integrationsamts gekündigt werden.

- Zusätzlicher Urlaub: Anspruch auf 5 zusätzliche Urlaubstage im Jahr.

- Besondere Förderungen: Arbeitgeber erhalten Zuschüsse bei Beschäftigung Schwerbehinderter.

2. Steuerliche Entlastungen

- Pauschbeträge bei der Einkommenssteuer – je nach GdB.

- Weitere Steuervergünstigungen bei Merkzeichen wie „H“ oder „Bl“.

3. Vergünstigungen im öffentlichen Leben

- Ermäßigungen bei kulturellen Einrichtungen, Freizeitparks, Museen.

- Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr (bei bestimmten Merkzeichen).

- Ermäßigungen bei Bahnfahrten mit der BahnCard.

4. Parkausweis und Mobilitätshilfen

- Menschen mit bestimmten Merkzeichen erhalten einen Behindertenparkausweis (blau oder orange).

- Anspruch auf Kfz-Steuerermäßigung oder -befreiung.

- Zuschüsse zum Umbau von Fahrzeugen oder Wohnungen (über andere Stellen).

5. Recht auf Teilhabe

- Zugang zu bestimmten Unterstützungsleistungen (z. B. Assistenz im Alltag, Hilfsmittelversorgung, Eingliederungshilfe).

- Bevorzugte Berücksichtigung bei bestimmten Wohnformen oder Förderprogrammen.

Merkzeichen im Überblick

Die Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis sind entscheidend für konkrete Nachteilsausgleiche:

| Merkzeichen | Bedeutung | Beispielhafte Nachteilsausgleiche |

| G | erhebliche Gehbehinderung | Anspruch auf Vergünstigungen im ÖPNV |

| aG | außergewöhnliche Gehbehinderung | Parkerleichterungen |

| H | Hilflosigkeit | Steuervergünstigungen, Pflegeleistungen |

| B | Begleitperson erforderlich | Freifahrten für Begleitperson |

| RF | Ermäßigung von Rundfunkgebühren | Beitragsermäßigung oder -befreiung |

| Bl | Blindheit | Freifahrten, Steuererleichterungen |

| Gl | Gehörlosigkeit | Nachteilsausgleiche im Bildungsbereich |

Wann sollte man einen Antrag stellen?

Ein Antrag ist dann sinnvoll, wenn die Beeinträchtigung dauerhaft ist (länger als 6 Monate) und sich relevant auf das tägliche Leben auswirkt. Viele Menschen zögern jedoch aus Scham oder Unwissenheit – dabei ist der Ausweis kein Stigma, sondern ein legitimer Anspruch auf Unterstützung.

Gerade bei chronischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen (z. B. Depressionen, Angststörungen, Autismus) ist ein Schwerbehindertenausweis ein wichtiger Schritt hin zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz und individueller Entlastung.

Schwerbehindertenausweis – Ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe

Der Schwerbehindertenausweis ist weit mehr als nur ein Dokument. Er steht für Anerkennung, Gerechtigkeit und das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe. In einer inklusiven Gesellschaft darf es nicht darum gehen, Defizite zu „verstecken“, sondern Ressourcen zu fördern und Hindernisse abzubauen.

Jeder Mensch mit einer Einschränkung sollte prüfen, ob ein Antrag sinnvoll ist – nicht aus Mitleid, sondern aus einem Recht auf Gleichstellung. Denn Teilhabe ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht.