Die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 war ein historischer Einschnitt, der nicht nur politische und wirtschaftliche Strukturen veränderte, sondern auch tiefgreifende Auswirkungen auf das soziale und gesundheitliche System hatte. Besonders die häusliche Pflege in der ehemaligen DDR wurde durch die Integration in die westdeutschen Strukturen vor neue Herausforderungen gestellt.

1. Historischer Kontext der DDR-Pflege

In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) war die Pflege stark staatlich organisiert. Das Gesundheitswesen war zentralisiert und weitgehend kostenlos zugänglich. Die häusliche Pflege älterer, kranker oder behinderter Menschen war eng mit der staatlich organisierten Sozialfürsorge verbunden.

Merkmale der häuslichen Pflege in der DDR:

- Staatliche Unterstützung: Familien erhielten finanzielle Zuschüsse, wenn sie Angehörige zu Hause pflegten. Gleichzeitig existierten Pflegedienste, die von den Volkspolikliniken oder sozialen Einrichtungen organisiert wurden.

- Frauen als Hauptpflegende: Die Pflegearbeit wurde traditionell von Frauen übernommen, häufig parallel zur beruflichen Tätigkeit. Es gab zwar staatliche Einrichtungen, aber ein großer Teil der Pflege fand innerhalb der Familie statt.

- Soziale Kontrolle und Gemeinschaftsorientierung: Die DDR legte Wert auf kollektive Lösungen. Pflege wurde in enger Abstimmung mit Nachbarschaftsorganisationen und Betriebskollektiven durchgeführt.

2. Struktur der häuslichen Pflege

Die häusliche Pflege in der DDR basierte auf mehreren Ebenen:

- Ambulante Pflegedienste: Diese waren meist an Krankenhäuser, Polikliniken oder Volkssolidaritätsvereine angeschlossen und boten medizinische und pflegerische Betreuung zu Hause.

- Familienpflege: Familienmitglieder übernahmen die tägliche Versorgung von älteren oder kranken Angehörigen. Oft erhielten sie Schulungen durch die Pflegedienste, um medizinische Tätigkeiten sicher auszuführen.

- Freiwillige Organisationen: Organisationen wie die Volkssolidarität oder der Kulturbund unterstützten die Pflege durch Beratung, Bereitstellung von Hilfsmitteln oder Organisation von Betreuungsgruppen.

3. Herausforderungen der häuslichen Pflege in der DDR

Trotz der staatlichen Unterstützung war die häusliche Pflege nicht frei von Problemen:

- Ressourcenmangel: Medizinisches Material, Pflegehilfsmittel und Medikamente waren oft knapp, insbesondere in ländlichen Regionen.

- Überlastung der Familien: Viele pflegende Angehörige waren berufstätig und mussten Pflegeaufgaben zusätzlich zu Arbeit und Haushalt leisten.

- Begrenzte Professionalität: Qualifizierte Pflegekräfte waren rar, und die Ausbildung im Bereich der Altenpflege war nicht immer ausreichend praxisorientiert. Außerdem gab es fast keine Altenpfleger*innen mit staatlicher Anerkennung. Die Pflege wurde meist von Krankenschwestern oder Kinderkrankenschwestern geleistet.

4. Auswirkungen der Wiedervereinigung

Mit der Wiedervereinigung änderte sich das System der häuslichen Pflege grundlegend:

- Umstellung auf westdeutsche Pflegeversicherung: 1995 wurde in Ostdeutschland die gesetzliche Pflegeversicherung eingeführt. Dies brachte finanzielle Unterstützung für pflegende Angehörige, aber auch neue Bürokratie und Anspruchsregelungen.

- Strukturwandel in der Pflege: Westdeutsche Pflegemodelle, die stärker auf Professionalität, Institutionalisierung und standardisierte Qualitätskontrollen setzten, wurden übernommen. Viele kleine DDR-Pflegedienste wurden entweder angepasst oder aufgelöst.

- Herausforderungen für Familien: Die sozialen Unterstützungsstrukturen der DDR, wie Betriebskollektive und Nachbarschaftshilfe, brachen teilweise weg. Dies führte zu einer erhöhten Belastung für pflegende Angehörige.

- Pflegekräfte und Ausbildung: Ostdeutsche Pflegekräfte mussten sich oft an neue Standards, Dokumentationspflichten und Arbeitsbedingungen anpassen. Gleichzeitig stieg der Bedarf an professioneller Pflege.

5. Langfristige Folgen

Die Transformation der häuslichen Pflege in Ostdeutschland hatte mehrere langfristige Effekte:

- Verstärkte Institutionalisierung: Häusliche Pflege wurde zunehmend durch ambulante Pflegedienste und Pflegeheime ersetzt.

- Pflegelücke: Der Wegfall informeller Unterstützungsstrukturen führte zu regionalen Engpässen, insbesondere in ländlichen Gebieten.

- Veränderte Rollenbilder: Frauen trugen weiterhin den Hauptanteil der Pflegearbeit, jedoch unter veränderten Rahmenbedingungen und mit stärkerer finanzieller Absicherung durch die Pflegeversicherung.

6. Zusammenfassung

Die Wiedervereinigung brachte für die häusliche Pflege in der DDR sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Während die Einführung westdeutscher Pflegeversicherungsstrukturen finanzielle Unterstützung und Professionalisierung brachte, gingen etablierte gemeinschaftliche Strukturen verloren. Die Anpassung an neue Standards und die zunehmende Institutionalisierung haben das Pflegeverständnis und die alltägliche Praxis für Familien in Ostdeutschland nachhaltig verändert.

Die Geschichte der häuslichen Pflege in der DDR zeigt, wie eng Pflegepraxis, Staat und Gesellschaft miteinander verbunden sind und wie politische Systeme die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen füreinander sorgen.

Zeitachse: Häusliche Pflege in DDR & BRD (1949–1990)

1949 – Gründung DDR & BRD

DDR: Pflege vor allem Familiensache, unterstützt von Gemeindeschwestern.

BRD: Familienpflege dominiert, kirchliche Wohlfahrtsverbände beginnen mit ambulanten Diensten.

1950er-Jahre

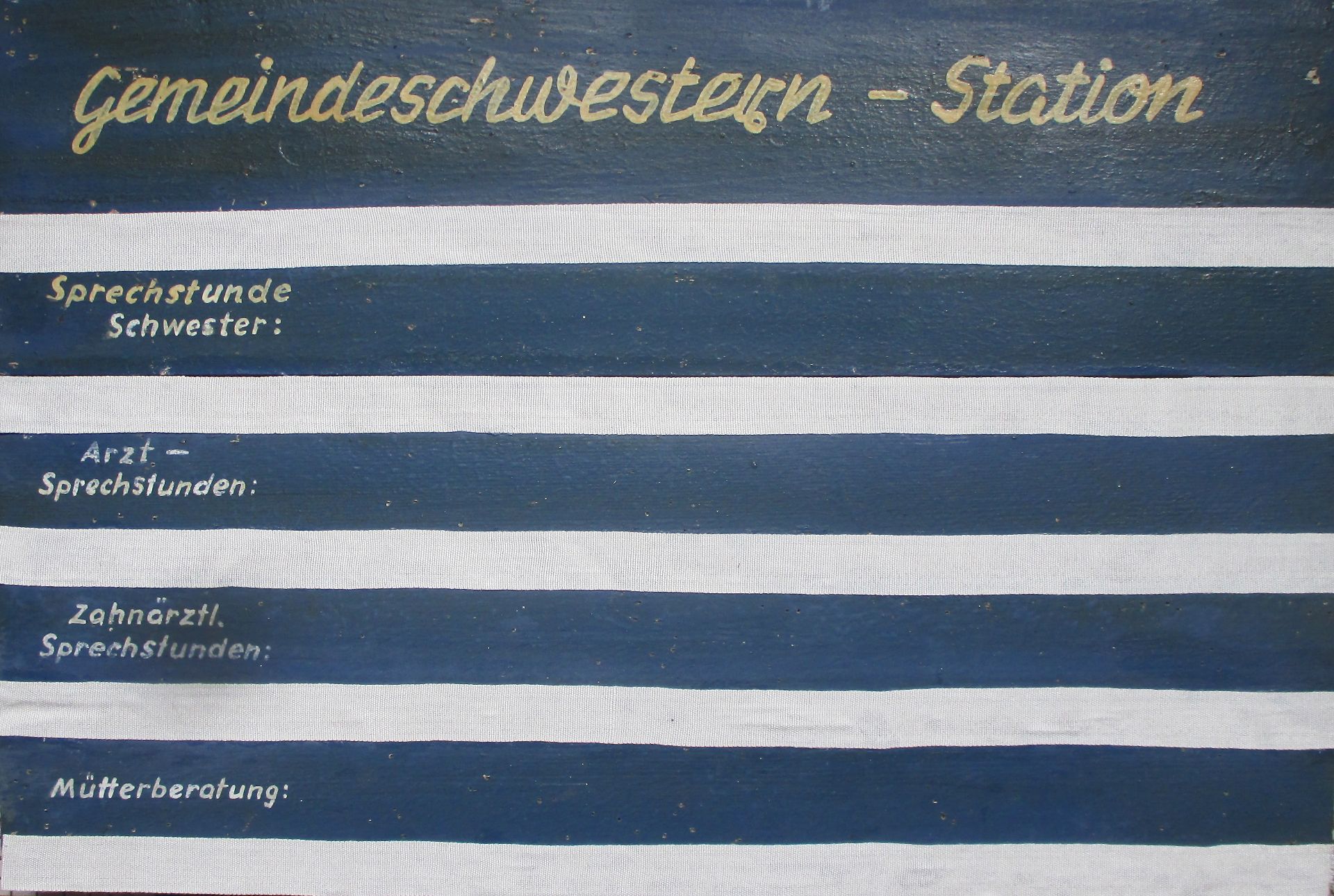

DDR: Aufbau des Gemeindeschwestern-Systems – fast jedes Dorf/Stadtteil hat eine Schwester für Hausbesuche.

BRD: Caritas & Diakonie weiten ambulante Hilfen aus, aber noch begrenzt.

1960er-Jahre

DDR: Staat betont die „sozialistische Gemeinschaftspflicht“ – Pflege bleibt vor allem in den Familien.

BRD: Erste private Pflegedienste entstehen; ambulante Pflege gewinnt an Bedeutung.

1970er-Jahre

DDR: Alten- und Pflegeheime entstehen, bleiben aber knapp und stark nachgefragt.

BRD: Ausbau von Altenheimen, stärkeres Angebot durch Wohlfahrtsverbände, aber hohe Kosten für Familien.

1980er-Jahre

DDR: Belastung für pflegende Angehörige steigt; Gemeindeschwestern leisten zwar medizinische, aber kaum soziale Unterstützung.

BRD: Diskussion über eine „Pflegeversicherung“ beginnt, da Familien an Grenzen stoßen.

1990 – Deutsche Einheit

Zwei Systeme treffen aufeinander: das staatlich organisierte DDR-Modell und das pluralistische West-Modell.

Erst 1995 wird in ganz Deutschland die Pflegeversicherung eingeführt.